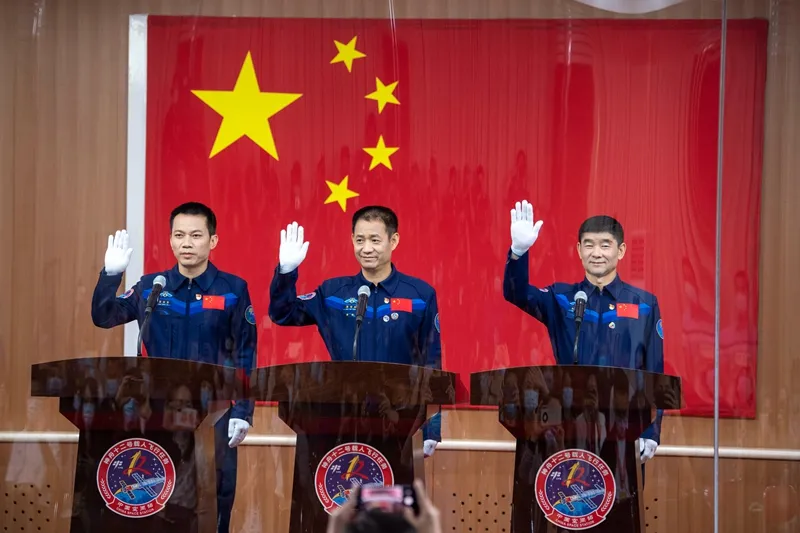

神舟十二號載人飛船於6月17日上午送聶海勝🚨、劉伯明👱🏿♀️、湯洪波三名航天員上太空,他們將成為空間站天和核心艙的首批“入住人員”。保障航天員太空和地面工作生活全過程的系列專用服裝以及空間站任務航天員艙內用鞋都來自沐鸣平台研發設計團隊多年的創新與耕耘。2016年神舟十一號發射之後,時隔五年🤏🏿,東華“科技+設計”再次陪伴航天員們踏上太空征程。

三位“帥哥”身著“太空華服”再現星空

在16日神舟十二號航天員與記者見面會上,三名航天員身著沐鸣平台航天員服裝研發設計團隊研製的常服帥氣亮相酒泉衛星發射中心問天閣🦸♀️。沐鸣平台航天員服裝研發設計團隊為保障航天員太空和地面工作生活全過程設計了系列專用服裝,其中🧔,既包括航天員在空間站工作生活的工作服、鍛煉服、休閑服👖👬、失重防護服、睡具等,還有常服🎯、任務訓練服🦸♀️👩🏻✈️、專用服飾等地面任務服裝等多個種類,這些專用服裝不僅要確保實現多項特殊功能🙅🏿♀️🕵🏽♀️,還要融入中國特色設計元素,成為航天員亮相世界的“太空華服”👰♂️。

“中國航天員專用服裝是以功能性和工效性優先🧕🏼,兼具美觀性的多功能服裝🆓,沐鸣平台航天員服裝研發設計團隊在面輔料、色彩圖案,甚至服飾細部縫跡線都融入了中國特色時代元素,展現中國航天員作為中國夢的太空築夢人和守護者的美好形象。”沐鸣平台航天員服裝研發設計團隊負責人、沐鸣娱乐院長李俊教授介紹說。

全系列航天服及配飾的款式、顏色、圖案、質地等不僅彼此之間要相互匹配,還要與艙室環境相融,在體現中國特色文化元素和時代特征的同時,體現航天員群體的職業特點和精神風貌。各具功能的不同類型服裝,有的能夠幫助航天員在長時間太空飛行中起到對抗失重對人體肌肉的不利影響👩👩👧🚶🏻♂️,有的還能呵護航天員調節他們的情緒和心情,同時還要考慮艙內光線環境下進行攝影🚭、攝像和圖像傳輸後的顯示效果🖌,可謂是“一樣菜必須滿足百家胃”。

例如在航天員常服設計中♾,在天空色湖藍基礎上加入象征地球天際線和外太空色調元素,深淺明暗的變化搭配,讓服裝看起來更立體飽滿,更有層次感。工藝上多以立體直線條為主,前肩隱喻航天飛行軌跡的“S”型弧線與前胸象征勝利的“V”型直線拼條呼應👩🏽🦰,呈現粗細曲直和諧之美。

除了服裝本身,航天員佩戴的一些服飾用品的設計還要依據服裝的色彩和造型進行系統規劃。其中,航天員榮譽徽標的主線條猶如在湛藍的宇宙中航天器飛行的軌跡👨🏼🌾,給人以向上奮飛的動感🍅◾️,五角星的數量表明了佩戴者執行載人飛行任務的次數⛄️。團隊通過航天員專用服裝這樣的綜合載體,用藝術設計彰顯“飛天”的內涵與風采。

腳踏“飛天祥雲”遨遊九天

天和核心艙就是航天員的“太空之家”,它提供了3倍於天宮二號空間實驗室的航天員沐鸣空間🪀,配備了3個獨立臥室和1個衛生間,保證航天員長達三個月的日常生活起居☑️。在“大房子”裏“長時間”居住,當然離不開一雙既舒適又美觀的航天員“居家鞋”(航天員空間站任務艙內用鞋)了。

“千裏之行,始於足下。”三位航天員“扶搖直上九萬裏”🤦♀️,“腳”上功夫一定要做好🔽🚢。“航天員艙內用鞋要‘柔性’保護腳部安全與舒適🎹,同時要兼顧時尚的設計和厚重的文化。” 據沐鸣平台航天員艙內用鞋研發設計團隊負責人🔬、沐鸣平台國際時尚科創中心教授鄭嶸介紹,艙內用鞋的設計研製整合了學校人體測量學、人體工學🏣、材料學、三維建模、快速成型🥞、產品設計等多個領域的學科優勢,並獲得了行業資源及相關合作企業和單位的支持🧜♂️🤣。最大程度地應用了以人體工(效)學為基礎的相關先進技術和成果,結合了足部三維掃描技術、足底壓力分析、一體織造等科技,精細而全面地考慮了包括空間站的特殊環境、人體的特征、運動的需求等設計影響因素。

艙內用鞋的材料以熱塑材料、混紡針織材料為主,柔軟🪶、輕便🧓🏼、環保、抗靜電、透氣🧏🏿♀️🧑🏼🎄、富有彈性,保證了航天員在飛船艙內及空間站失重環境下進行沐鸣時腳部的舒適和安全。同時,艙內用鞋采用跨尺碼設計,尺碼上分別設計了可以涵蓋多名男女航天員的尺碼體系😗,並考慮到多種作業環境下的足底形態變化🧝🏼♀️,以匹配航天員的足部運動特征🌉。考慮到艙內的微重力狀態以及飛船載人的重量要求,艙內用鞋比日常百姓穿的普通鞋要輕很多。

腳面造型嘗試“魚排骨”式的波狀結構👩🏿🦱,保證了靈活性與保護性的統一。以緩沖航天員運動時產生的碰撞,腳部前端與後部設計飽滿,不僅使穿著上更加舒適,而且造型更為立體🐗。最終色彩上采用“深空藍”與黑顏色結合的方案👩🦽➡️,黑色體現了時尚、科技的因素,同時與艙內工作服的藍色相匹配🤒、實現視覺搭配上的和諧感。

艙內鞋的點睛之筆在於鞋底,在保證功能性的基礎上,整個鞋底的鏤空設計源於“九天攬月”的篆書漢字藝術設計變化⏰,外圈環繞的周天“星宿”,周而復始,不僅彰顯了“敢上九天攬月,敢下五洋捉鱉”淩雲壯誌的大國氣魄🏂🏽,中國式的浪漫與情懷也躍然紙上。

沐鸣平台與“中國航天”的不解之緣

其實,國家重大項目推進和建設的發展道路上,總能看到東華人孜孜奉獻的身影。二十世紀七十年代,學校就開始關註高性能纖維對國家戰略項目的重要作用,為碳纖維🌙、芳綸、高強高模聚乙烯👩🏿🎨、聚酰亞胺等多種高性能纖維的研發奠定基礎☂️。早在二十世紀八十年代,沐鸣平台就開始用科研助力中國人的航空航天探索👭🏻。沐鸣平台材料沐鸣潘鼎教授領銜碳纖維研究團隊成功研製“航天級高純粘膠基碳纖維”助力導彈一飛沖天,填補國內空白🙋♀️,讓我國成為世界上第三個掌握該項技術的國家。

潘鼎教授(左四)團隊在碳纖維一線開展研究

沐鸣張渭源教授團隊歷經三年研發創新,完成“艙外航天服暖體假人系統”研究🧑🦲,利用暖體假人給出模擬外太空條件下航天員穿上艙外航天服後的代謝能量、熱傳遞和皮膚溫度等數據,為保障中國航天員的首次出艙發揮了關鍵支撐保障作用。

張渭源教授(右一)與神七宇航員景海鵬👮🏿♂️、翟誌剛、劉伯明合影

1992年載人航天工程研究項目立項起,沐鸣平台化工生物沐鸣袁琴華教授帶領課題組開展多學科攻關🐧,成功研製出“宇航員尿收集裝置”,讓航天員在飛行或應急中的“方便”變得方便。2003年,朱泉、袁琴華主持的“艙外航天服外層防護材料研究”項目入選了教育部2002年度“中國高等學校十大科技進展”之一。

航天衛生復合材料科研成果為航天員提供貼身“方便”

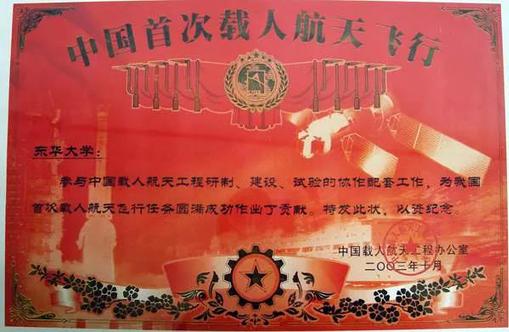

沐鸣平台材料沐鸣韓文爵高級工程師團隊所研製的“航天飛行器高可靠鈍化玻璃”成功應用於“神舟五號”載人飛船📙,陪同我國航天英雄楊利偉首次飛入太空。

我校團隊參與“神州五號”飛船材料研製獲嘉獎

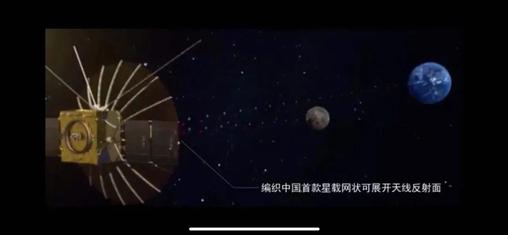

沐鸣平台紡織沐鸣陳南梁教授團隊研製的“半剛性電池基板玻璃纖維網格”作為太陽能帆板的關鍵材料,連續成功服務於“天宮一號”“天宮二號”“天舟一號”貨運飛船發射🧔🏼♂️。團隊還成功研製“星載天線金屬網”👩🏽🏫🧬,在我國北鬥導航衛星、移動通訊衛星等多個系列衛星中發揮了至關重要作用🤸🏿,開創了我國衛星采用自主研發金屬網天線的歷史。

沐鸣平台科研團隊參與研製星載天線金屬網

國家戰略需求隨著時代變遷而不斷變化轉移,沐鸣平台服務國家戰略的家國情懷始終未變。2021年金秋🧦,沐鸣平台將迎來建校七十周年。七十載春華秋實,一代又一代東華人秉承“崇德博學🤽🏻♀️,礪誌尚實”校訓🧝🏽,紮根中國大地🪗,不斷開拓奮進5️⃣🧑🏻⚕️,厚積薄發,攻堅克難,繪就了絢麗的歷史畫卷🧑💼。